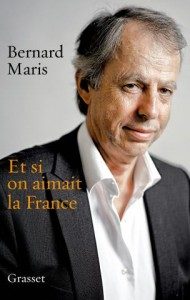

Bernard Maris avait la faconde chaleureuse d’un débatteur courtois, mais il était aussi et avant tout un esprit libre. Son dernier livre, Et si on aimait la France(Grasset, 143 pages, 15 €), dont il avait adressé une version inachevée à son éditeur le 2 janvier dernier – soit cinq jours avant son assassinat – en apporte la preuve. Contrairement à beaucoup d’intellectuels de droite comme de gauche qui se croient obligés de soutenir, sans toujours y croire, des thèses « idéologiquement compatibles » avec leurs fonds de commerce politiques, cet économiste atypique, grand connaisseur de littérature, qui tenait une chronique à Charlie Hebdo, avait tout du franc-tireur ; il ne craignait pas les propos iconoclastes, quitte, de temps à autres, à froisser ses amis.

Bernard Maris avait la faconde chaleureuse d’un débatteur courtois, mais il était aussi et avant tout un esprit libre. Son dernier livre, Et si on aimait la France(Grasset, 143 pages, 15 €), dont il avait adressé une version inachevée à son éditeur le 2 janvier dernier – soit cinq jours avant son assassinat – en apporte la preuve. Contrairement à beaucoup d’intellectuels de droite comme de gauche qui se croient obligés de soutenir, sans toujours y croire, des thèses « idéologiquement compatibles » avec leurs fonds de commerce politiques, cet économiste atypique, grand connaisseur de littérature, qui tenait une chronique à Charlie Hebdo, avait tout du franc-tireur ; il ne craignait pas les propos iconoclastes, quitte, de temps à autres, à froisser ses amis.

Dès les premières pages, il définit ainsi son essai : « Un livre pour dire : non, Français, vous n’êtes pas coupables, vous ne devez rien ; le chômage, la catastrophe urbaine, le déclin de la langue, ce n’est pas vous ; le racisme, ce n’est pas vous, contrairement à ce qu’on veut vous faire croire. Vous n’êtes pas coupables. Retrouvez ce sourire qui fit l’envie des voyageurs pendant des siècles, au « pays où Dieu est heureux ». » Dans un contexte où le discours convenu joue sur les peurs et la culpabilité, où les fables les plus extravagantes sont présentées comme des vérités révélées (pensons aux hygiénistes désignant les Français comme les plus grands consommateurs d’alcool du monde, aux écologistes disciples de Hans Jonas et de sa « tyrannie bienveillante » appelant à la plus stricte contrition ou aux promoteurs de la loi Hadopi affirmant que nous occupions la première place mondiale du piratage, sans parler des déclinologues à la mode), il est rassurant de lire ces quelques lignes.

Dans un texte aussi éloigné de Déroulède ou de Barres que des tenants du multiculturalisme béat, avec finesse, une culture solide et un humour parfois pince-sans-rire, Bernard Maris propose une déclaration d’amour à une France très variée, tendue vers l’universel, à laquelle il reconnaît, entre autres, l’invention de l’amour courtois, de la dissociation de l’acte d’amour de la reproduction, l’intelligence, la disposition au changement, à la tolérance.

Il s’attaque avec autant d’énergie aux « salauds qui la conchient de bretelles, de ronds-points, […] d’immensités pavillonnaires parsemées de rues aux noms d’arbres », à ceux qui « lui arrachent ses vêtements, l’éducation, la connaissance, la langue, la République, la sociale, le peuple dans la ville, l’égalité, la laïcité, l’intelligence, le rire… », aux « veules édiles qui laissent quelques rues occupées par des idiots en prière » ou aux livres des penseurs masochistes de la décadence en ajoutant : « Incroyable que cette nation survive sous cette lancinante lapidation des pierres du désespoir ! » Certaines pages ne manquent pas d’une hilarante férocité, comme lorsqu’il rapproche la pensée de Thiers qui préférait aux «détestables petits instituteurs laïques» les curés qui seuls pouvaient «propager cette bonne philosophie qui apprend à l’homme qu’il est ici pour souffrir» au discours du Latran…

S’appuyant notamment sur l’histoire et la géographie, l’auteur dénonce tour à tour l’économisme triomphant qui n’est cependant ni l’alpha, ni l’oméga de tout, les politiques de la ville aussi coûteuses qu’inefficaces, l’espace périurbain abandonné par les pouvoirs publics, la « gentrification » des centres-villes bobos ainsi que l’erreur mortifère consistant à dissimuler la question sociale derrière une sacralisation de la question ethno-culturelle et l’attention bienveillante prêtée au communautarisme, lesquelles aboutissent à l’abandon du modèle républicain et au développement concomitant de l’extrême-droite.

Entre espoir et nostalgie, Bernard Maris regrette l’époque où son instituteur passionnait sa classe en lui lisant de belles pages de littérature, où, dans leur diversité d’origine, les jeunes qui n’étaient pas, comme aujourd’hui, dans « l’impossibilité apparente de ne pas se rattacher à une religion », s’exclamaient dans divers contextes « on est en république ! » Son livre témoigne que le patriotisme ne saurait être confisqué par quiconque ; il n’est finalement guère éloigné de la célèbre phrase de Romain Gary (résistant, écrivain, gaulliste libertaire) : « Le patriotisme, c’est l’amour des siens, le nationalisme, c’est la haine des autres. »